引っ越しは暮らしを一新する絶好の機会。荷物をまとめる中で、不用品が大量に出てくることは少なくありません。こちらでは、引っ越しと同時にスムーズに片付けを進めるためのコツや、不用品回収を効率的に活用する方法を、ステップごとに分かりやすくご紹介します。

1. まずは「分ける」ことからスタート

引っ越し準備の中で最も重要なのが、荷物の整理と仕分けです。思い出の品も含まれるため、つい全てを新居に持っていきたくなりますが、それでは不要なものまで運ぶことになり、手間も費用も増えてしまいます。

なぜ「分ける」作業が必要なのか?

引っ越しのタイミングは、持ち物を見直す絶好の機会です。不要なものを見極め、手放すことで、

- 引っ越し料金の削減(荷物量が減る)

- 新居での収納スペースにゆとりができる

- 気持ちのリセットと空間の整頓

こうしたメリットが得られます。「いる/いらない」だけでなく、「使っているかどうか」という視点も大切です。

3つのステップで分別を進めよう

分別作業をスムーズに進めるためには、以下の3ステップが効果的です。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 分ける | すべての持ち物を、「使う」「使わない」「迷っている」に分類 | とにかく手に取って判断することが大切 |

| ② 減らす | 「使わない」ものの中から、「処分」「譲渡」「売却」に細分化 | 状態の良い物は回収・寄付・販売も検討 |

| ③ 整える | 「使う」ものは用途別・使用頻度別にまとめて箱詰め | 新居での配置も意識しながらパッキング |

「迷っているもの」は無理に判断しなくてOK

「これは捨てるべきか残すべきか…」と迷う物は、無理にその場で決めなくても構いません。いったん“保留ボックス”を設け、引っ越し後に再検討することも一つの手です。

以下のようなルールを目安にしましょう:

- 1年以上使っていない物は、手放す候補に

- 同じ用途の物が複数ある場合、1つを残して他は処分

- 壊れている・使いにくいものは原則「手放す」方向で

「分ける」を効率よく進めるための工夫

時間に余裕がないときは、1日1カテゴリずつ取り組むのがおすすめです。

- 衣類 → 季節ごとに仕分け

- キッチン用品 → 使用頻度と状態で分類

- 書類 → 必要書類は保管、それ以外は廃棄

- 思い出の品 → 最後に手をつけると判断しやすい

分別中に出た不要品は、すぐに回収依頼や処分予約をすることで、部屋が片付きやすくなります。

一時的な“保留箱”を活用しよう

どうしても判断に迷うものは、「保留ボックス」を作っておくと、作業全体が滞らずに済みます。ただし、「保留」はあくまで一時的な措置。引っ越し後の1ヶ月以内に再判断するよう、自分ルールを決めておきましょう。

分別の成功が、引っ越し全体の効率を左右する

引っ越し前の仕分け作業がしっかりできていれば、荷造りもスムーズになり、当日の混乱を減らせます。さらに、新居に持ち込む物が厳選されることで、引っ越し後の整理整頓もしやすくなります。

「分ける」という一見地味な工程こそ、引っ越し成功の鍵を握っているといっても過言ではありません。

2. 不用品回収を検討するタイミング

自治体の粗大ゴミ回収は予約が必要で、タイミングを逃すと引っ越し日までに間に合わないことも。不用品回収業者を活用すれば、希望日にまとめて処分できて便利です。

おすすめのタイミング:

| 時期 | 作業内容 | メリット |

|---|---|---|

| 1ヶ月前 | 分別・仕分け | 余裕を持って進められる |

| 2〜3週間前 | 回収業者の見積もり・予約 | 繁忙期でも希望日を確保しやすい |

| 1週間前 | 最終確認・ゴミの分別 | 軽量ゴミの対応・直前見直し |

3. 不用品回収業者の選び方

業者ごとに得意分野や料金体系が異なるため、複数の業者を比較検討するのがおすすめです。

- 対応品目:家電・家具・衣類など、何が引き取ってもらえるか確認

- 料金体系:基本料金・品目別料金・トラック積み放題などプランを比較

- 買取対応の有無:再販可能な品があれば、回収費を相殺できることも

- 即日対応の可否:急ぎの場合は要チェック

- 自治体の認可や古物商許可:信頼性の判断基準として重要

回収業者と引っ越し業者を別々に依頼するより、セット対応している会社にまとめて依頼することで、コストも手間も抑えられるケースがあります。

4. 引っ越し当日の動線を確保しておく

当日の搬出・回収作業をスムーズに行うには、家具の配置や回収品の置き場を事前に整理しておくことが重要です。

ポイントは次のとおり:

- 家具・家電を搬出しやすい向きに置く

- 通路・玄関まわりを事前に空けておく

- マンションなら管理人に作業報告・エレベーター使用許可を確認

- 搬出の順番を業者と事前に打ち合わせておく

引っ越しと不用品回収を「同日」に設定する場合は、時間帯やトラックの駐車スペースにも配慮が必要です。

5. コストを抑えるための工夫

引っ越しは何かとお金がかかるもの。不用品回収でも、ちょっとした工夫でコストを抑えることができます。

- 再利用可能なものはリユースショップへ:古本・ゲーム・小型家電などは事前に売却

- 家具・家電は買取回収を活用:状態次第で数千円~数万円の還元も

- 回収品をまとめる:小口より一括の方がトラック料金を節約できる

- 友人・知人に譲る:大型家具やまだ使えるものは、譲渡先があれば送料不要

さらに、不要品を減らして引っ越し荷物をコンパクトにすれば、引っ越し料金自体の削減にもつながります。

まとめ

引っ越しに片付けを組み合わせれば、生活の「リセット」が一段と有意義なものになります。大切なのは早めの準備と、目的に合った方法を選ぶこと。不用品回収を上手に活用すれば、費用を抑えながら時間と手間も節約できます。新生活を気持ちよくスタートするためにも、引っ越しの段取りの中に「片付け」のステップをしっかりと組み込みましょう。

FAQ

Q. 自治体の粗大ゴミと業者回収、どちらが安いですか?

A. 品目やタイミングによりますが、自治体の方が料金は安い傾向があります。ただし予約が必要なうえ、時間指定が難しい点には注意。

Q. 回収品に追加料金が発生することはありますか?

A. 一部の家電(冷蔵庫・洗濯機など)や危険物は別料金がかかる場合があります。事前に業者へリストを送って見積もりを取りましょう。

Q. 引っ越し業者と不用品回収は同じ日に依頼できますか?

A. 可能です。ただし同一業者か、スケジュール調整ができるかを事前に確認し、搬出順も明確にしておくと安心です。

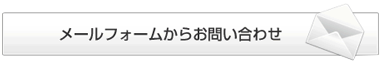

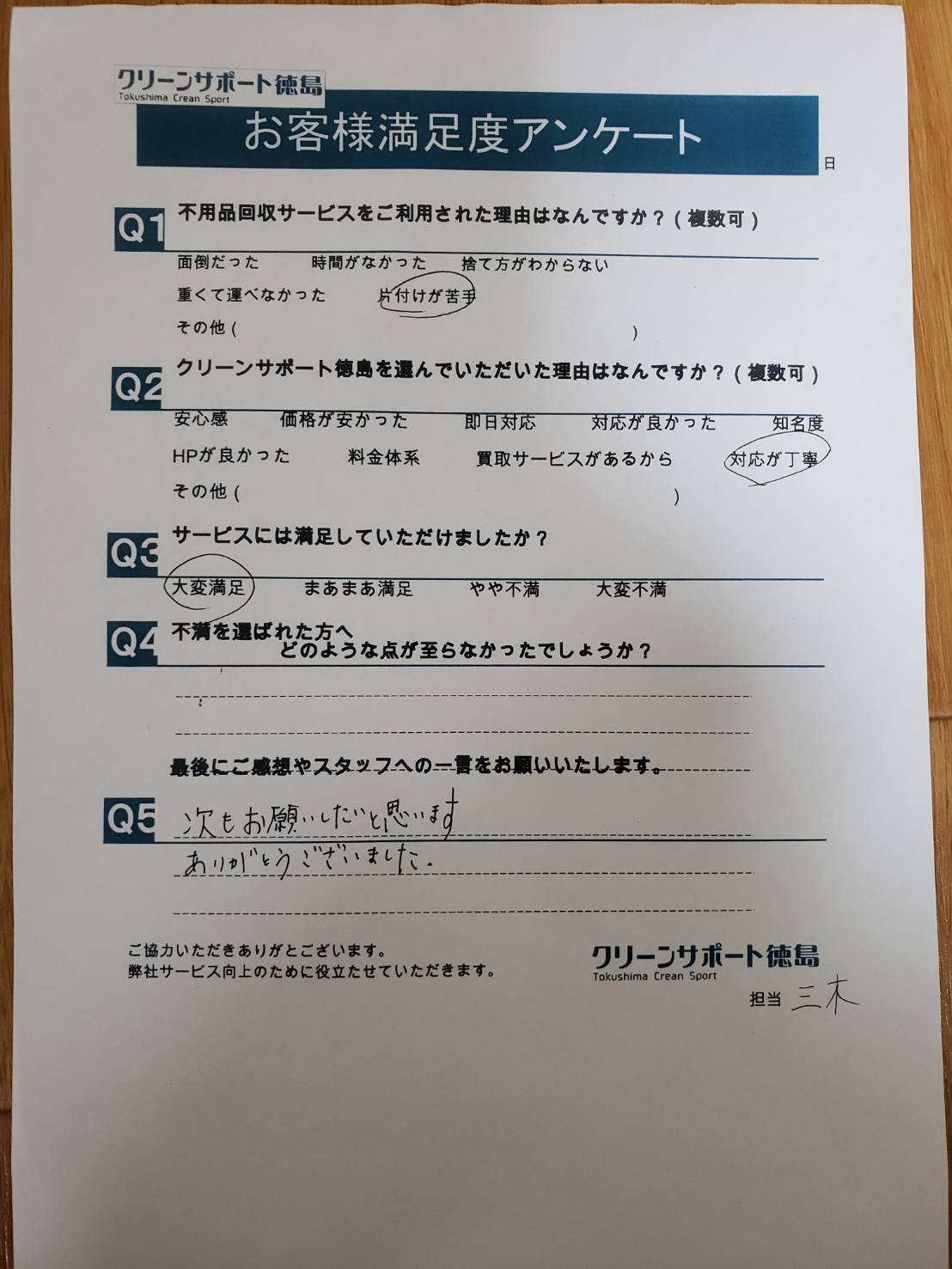

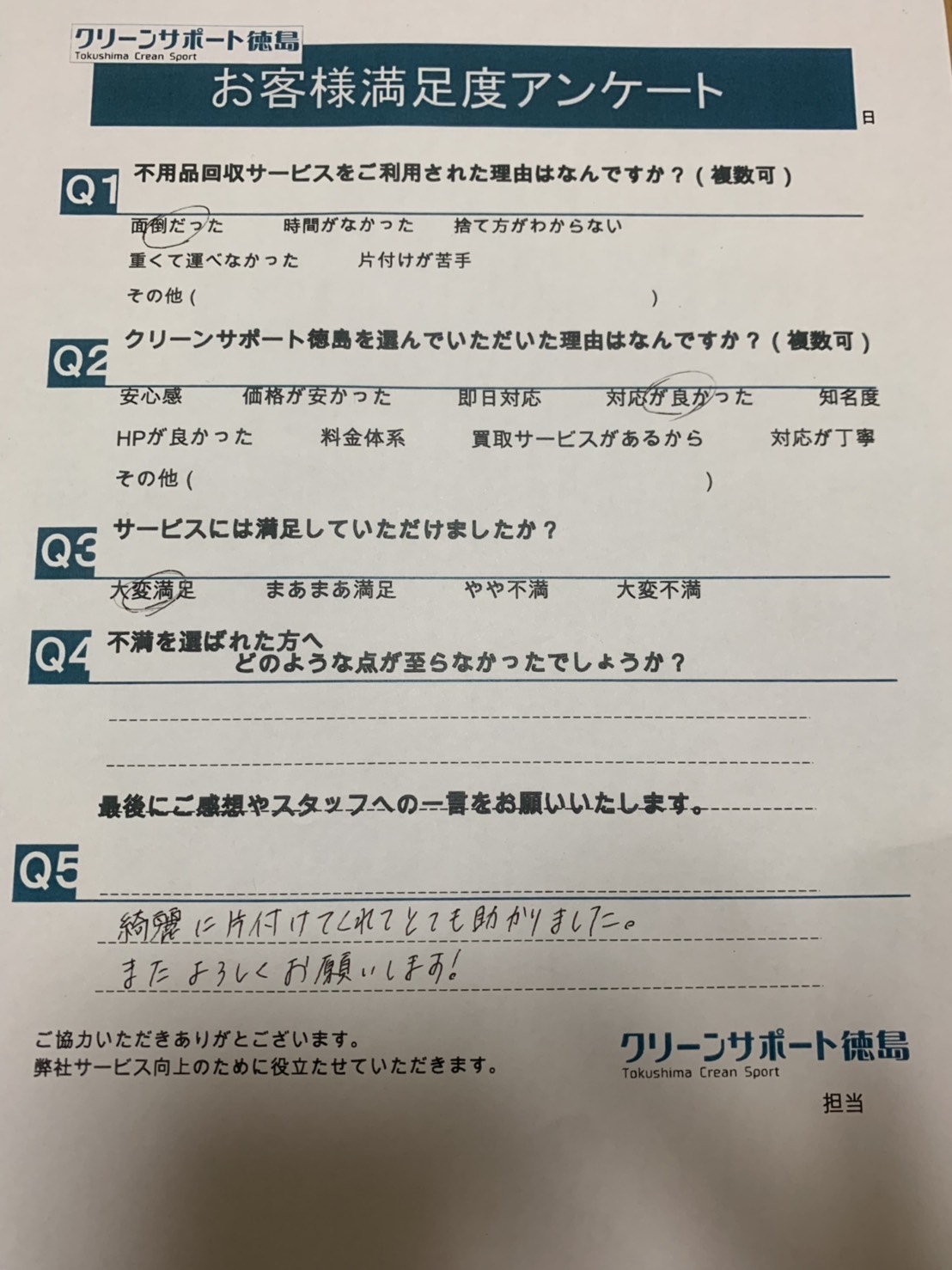

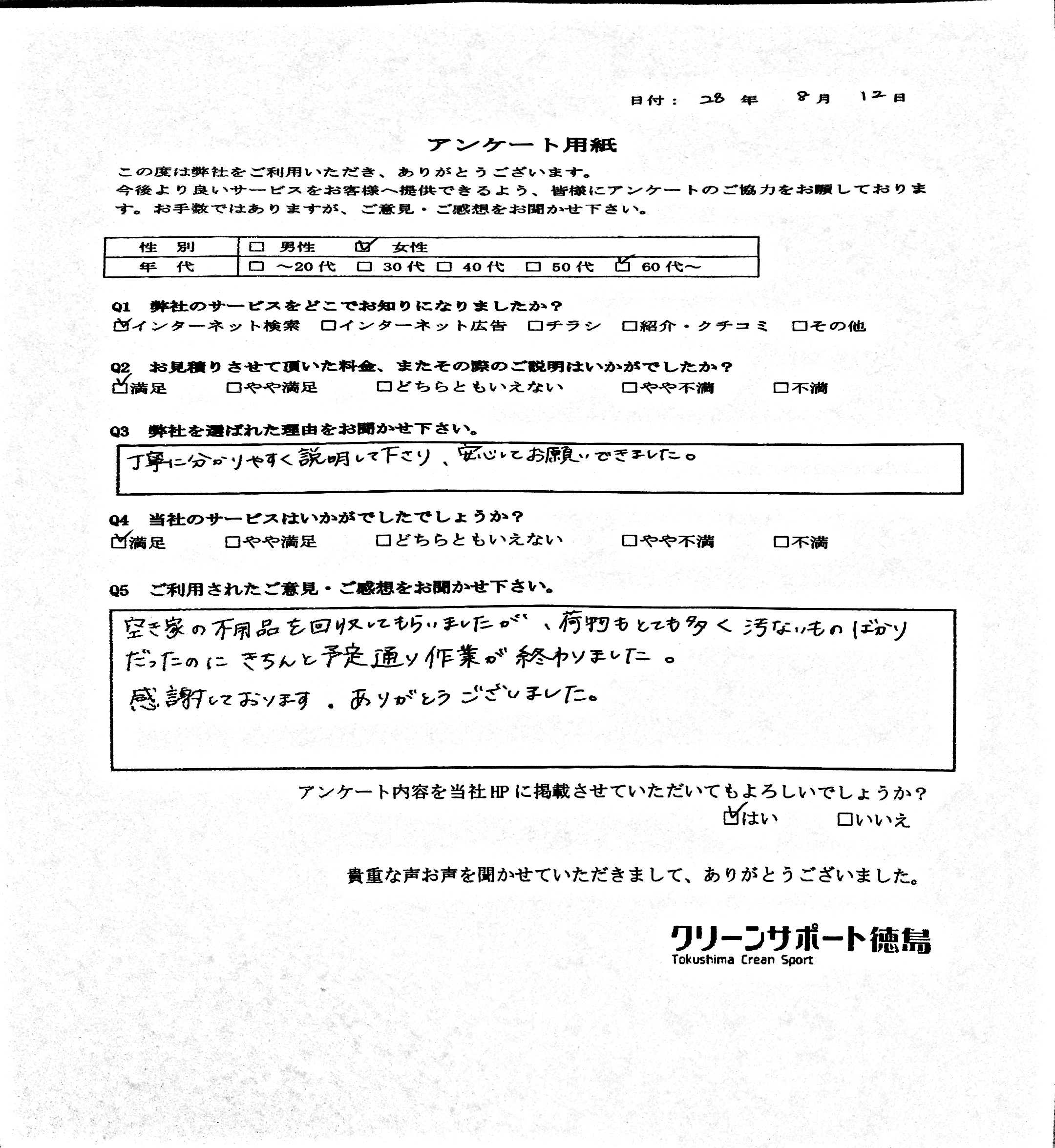

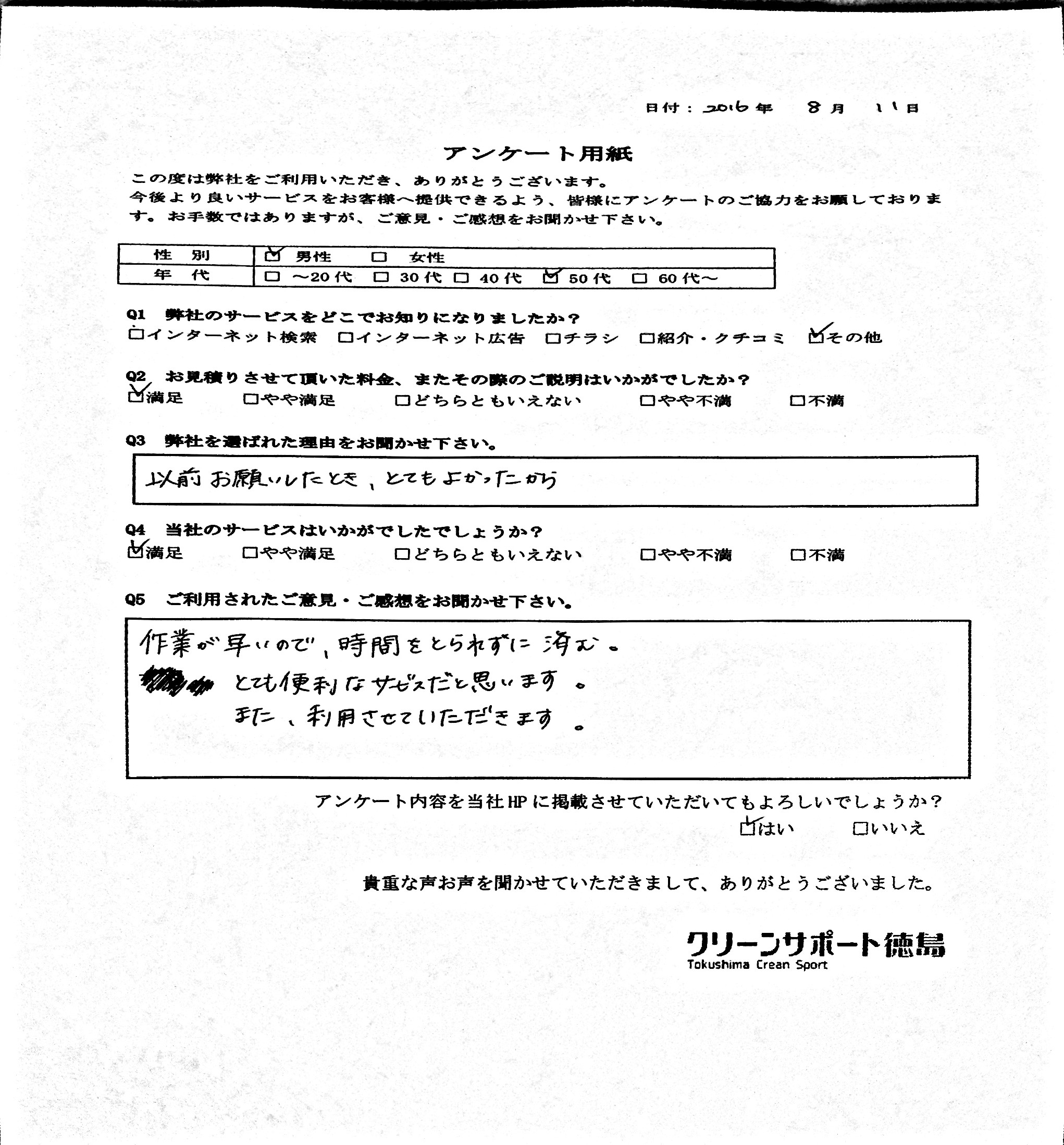

クリーンサポートでは、徳島県全域の不用品、引越し後の粗大ゴミなどの回収作業から、買取サービスも行っております。

損害賠償保険も加入済みだからもしもの時も安心!

未分類の不用品粗大ゴミ回収、買取りは任せて安心・安全なクリーンサポートにお任せください。