家の片付けを始めるとき、意外と面倒なのが「不用品の分別ルール」です。 自治体ごとに細かく違いがあり、うっかりすると回収不可になってしまうことも。 この記事では自治体ごとの分別の基本や、スムーズに進めるためのコツをご紹介します。 正しい処分で、ストレスなく片付けを進めましょう。

不用品分別の重要性とは?

分別はリサイクル資源として戻すためだけでなく、不法投棄の防止や処理コスト軽減にもつながります。 特に粗大ごみや資源ごみを誤って出すと、回収されなかったり追加料金が発生したりすることもあります。

自治体ごとの違いを知ろう

各自治体は分別ルールを定めています。例えば「可燃・不燃・資源ごみ」の分類や、回収頻度が自治体によって異なります。 以下は主要な3自治体の例です(※東京都A区、B市、C町を仮定)。

| 自治体 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源ごみ | 粗大ごみ |

|---|---|---|---|---|

| 東京都A区 | 週2回 | 月1回 | 月2回(紙・プラ) | 事前申込で月2回回収 |

| B市 | 週1回 | 月2回 | 隔週回収(布・金属) | 年4回戸別収集 |

| C町 | 週2回 | 随時(専用袋) | 月1回(瓶・缶・ペット) | 自己搬入のみ |

このように「回収頻度」「回収方法(戸別or自己搬入)」が自治体によって異なるため、自分のエリアのルールを確認しておくことが肝心です。

分別が進む4つのコツ

- 事前にゴミカレンダーを確認:回収日程を把握し、無駄に溜め込まずに済みます。

- 分類ごとの保管容器を用意:箱や袋を用意して分けておくと効率的。

- 大型家具・家電は事前申込:粗大ごみは申込が必要な場合が多く、出し忘れ防止に。

- 回収対象外の品目は工夫:引き取りサービス・リサイクルショップ・フリマアプリなどの活用も有効です。

注意!回収不可になりやすいケース

不用品の処分で意外と多いのが「出したのに回収されなかった」というトラブル。これは多くの場合、自治体の分別ルールに反していたことが原因です。以下では、回収されない可能性が高い具体的なケースを詳しくご紹介します。

① 指定のごみ袋を使っていない

可燃ごみ・不燃ごみともに、自治体指定のごみ袋を使用することが基本です。スーパーのレジ袋などで出すと、回収されずにそのまま残されてしまうことがあります。特に引越し直後などで袋を準備していないと、うっかり違反になりがちなので注意しましょう。

② 危険物・有害物が混ざっている

スプレー缶、乾電池、蛍光灯などの危険物は、通常の不燃ごみに混ぜて出すのはNGです。火災や爆発のリスクがあるため、別の指定回収日に分けて出す必要があります。中身が残っているスプレー缶をそのまま出すのも、非常に危険です。

③ 家電リサイクル法対象品を出している

テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機などは、「家電リサイクル法」によって通常のごみとして捨てることが禁止されています。これらは指定業者に依頼するか、販売店に引き取りを依頼する必要があります。無断でごみ置き場に出すと不法投棄と見なされることもあります。

④ 中身入りのものをそのまま捨てている

中身の残った洗剤や調味料、化粧品などは分別に手間がかかりますが、基本的に中身を使い切るか拭き取ってから処分するのがマナーです。液体が漏れて袋が破損し、回収作業に支障をきたすこともあるため、注意が必要です。

⑤ 粗大ごみなのに申込せずに出した

家具や寝具、大型家電などは「粗大ごみ」に該当する場合が多く、通常の収集日には回収されません。多くの自治体では、事前の申し込みと有料の粗大ごみシールの購入が必要です。無断で置かれた粗大ごみは放置されるだけでなく、近隣からの苦情につながることもあります。

⑥ 資源ごみを透明袋で出していない

ペットボトルや缶、紙類などの資源ごみは「中身の見える透明・半透明袋で出す」ことが一般的なルールです。不透明な袋や段ボール箱で出すと、資源として扱えず回収対象外になることがあります。リサイクルを促進するためにも、袋の種類まで気を配ることが大切です。

⑦ 分解や切断が必要なものをそのまま出す

分解すれば普通ごみとして処理できるような棚やラックなども、組み立てたままだと粗大ごみ扱いになります。長さや大きさに制限がある場合、「90cm以下なら可燃ごみ扱い」など、細かい基準が自治体により異なります。事前にサイズを測って判断しましょう。

⑧ 天候による影響で回収不可になることも

大雨や強風、台風などの影響で一時的に回収が中止されることもあります。この場合、通常は自治体から事前または当日の朝に連絡があるため、ホームページやX(旧Twitter)などの公式SNSを確認しておくと安心です。

不用品回収の現場では「ほんの少しの違い」で回収されないケースが頻発しています。正しい分別とルールの確認が、スムーズな片付けへの第一歩です。

実体験から学ぶスムーズな進め方

実際に筆者が体験したケースでは、粗大ごみの家具を申込忘れで翌月に持ち越し。 その反省から、2週間前に「申込リスト」を作成し、回収希望日をカレンダーに記入。 その結果、想定よりスムーズに処理でき、ストレスも減りました。

また、資源ごみは「○」「×」が判断しにくい紙製品に注意。トレイかダンボールか迷った際は自治体の分別チャートをスマホに保存すると便利でした。

まとめ:準備+分別=片付け成功

不用品片付けをスムーズに進めるには、自分の自治体ルールを把握し、事前に準備することが肝心です。 ゴミカレンダーの確認、分別容器の設置、粗大ごみの申込を済ませておくことで、想定外のトラブルを防げます。 さらに、「捨てる以外の選択肢(リサイクル・寄付・売却)」も意識すれば、ゴミを減らしながら片付けを進められます。

FAQ

Q:粗大ごみの申込はどこにすればいい?

A:多くの自治体は市役所・区役所のウェブサイトや電話窓口で申込ができます。

Q:処分に費用はかかる?

A:指定袋の購入は必要ですが、可燃ごみ以外は無料~数百円の手数料がかかるケースが多いです。

Q:分別に迷ったらどうする?

A:迷う場合は「資源ごみ」ではなく「可燃 or 不燃」で出し、自治体窓口やコールセンターに相談しましょう。

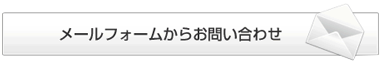

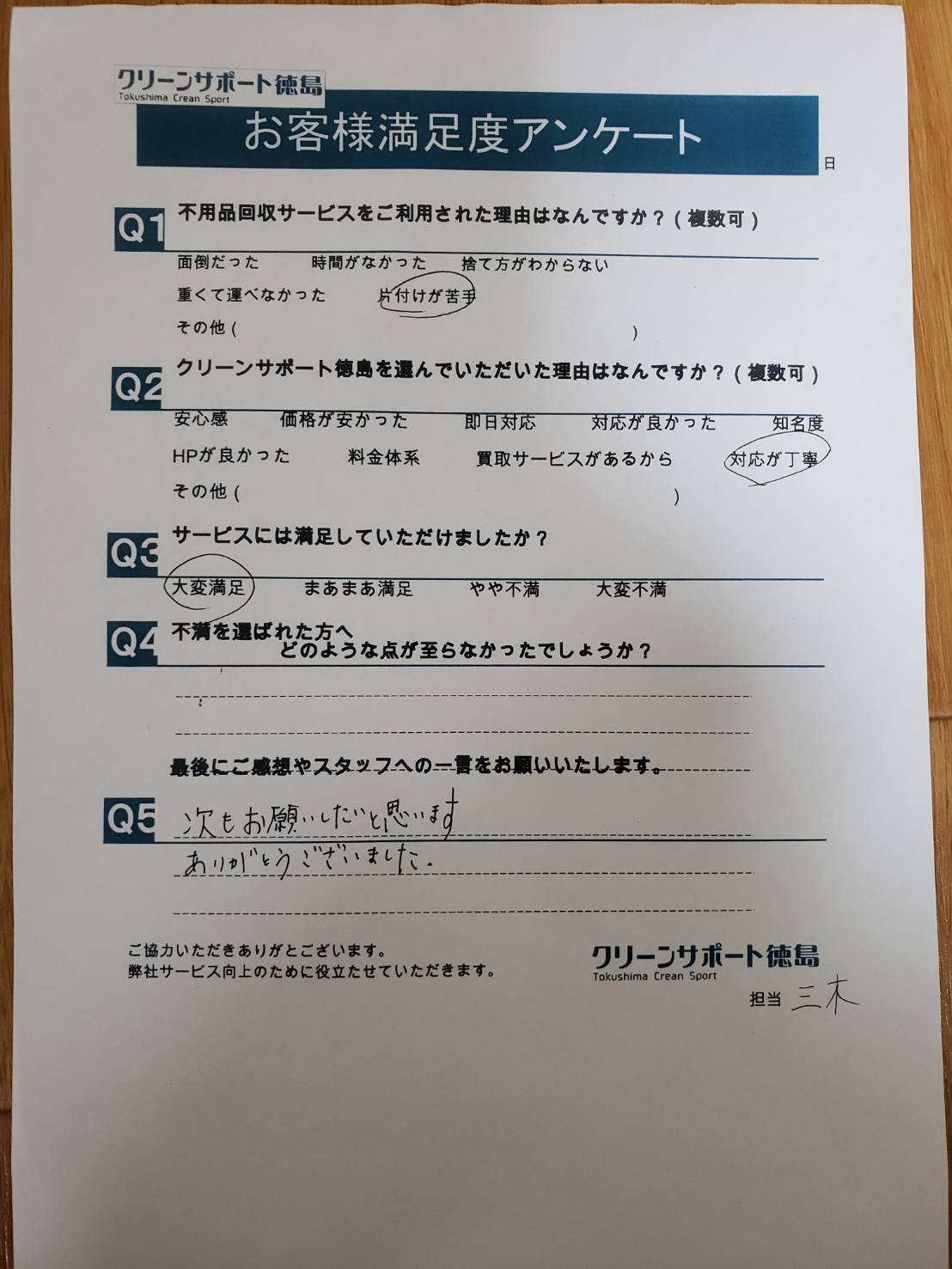

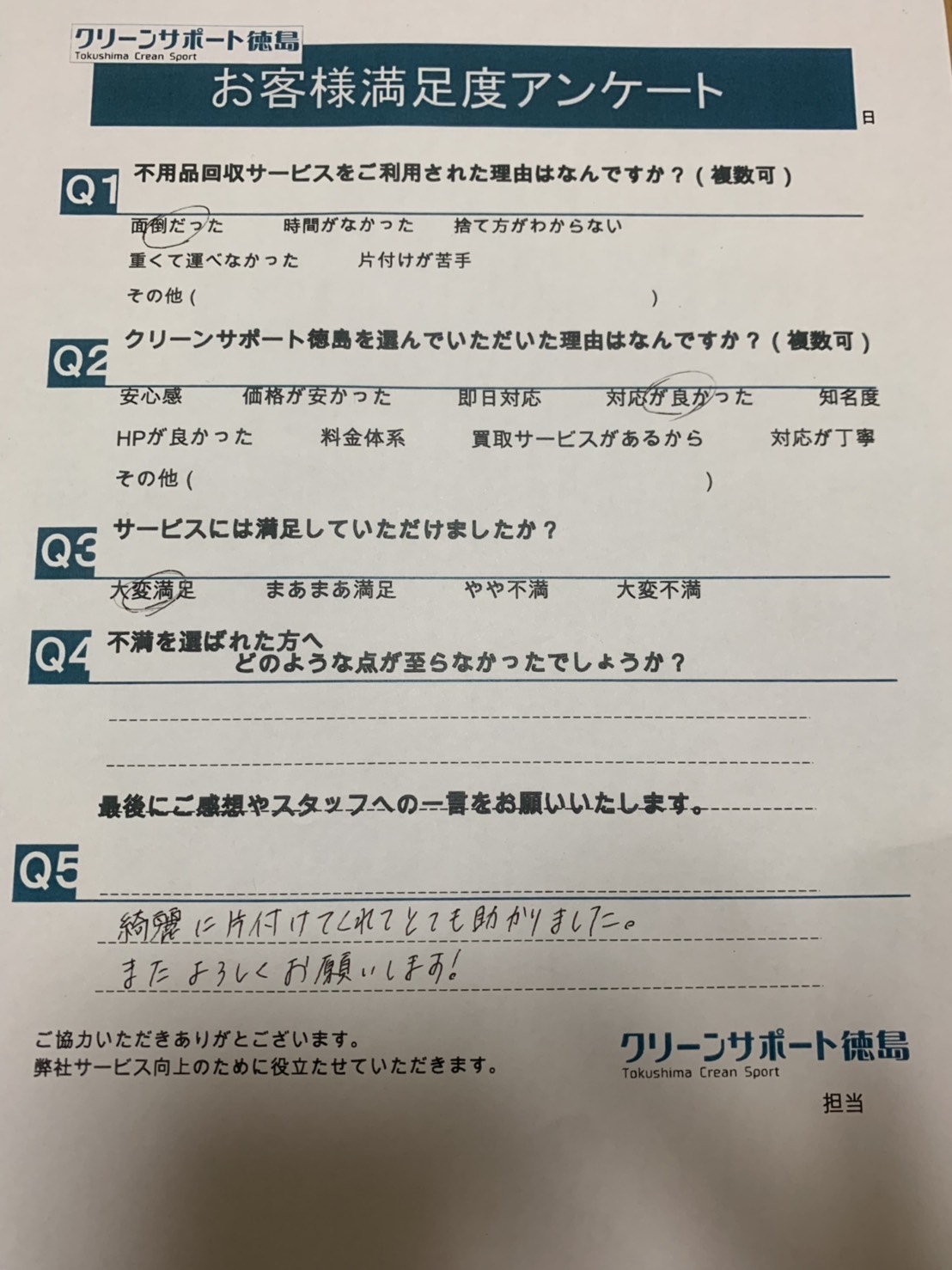

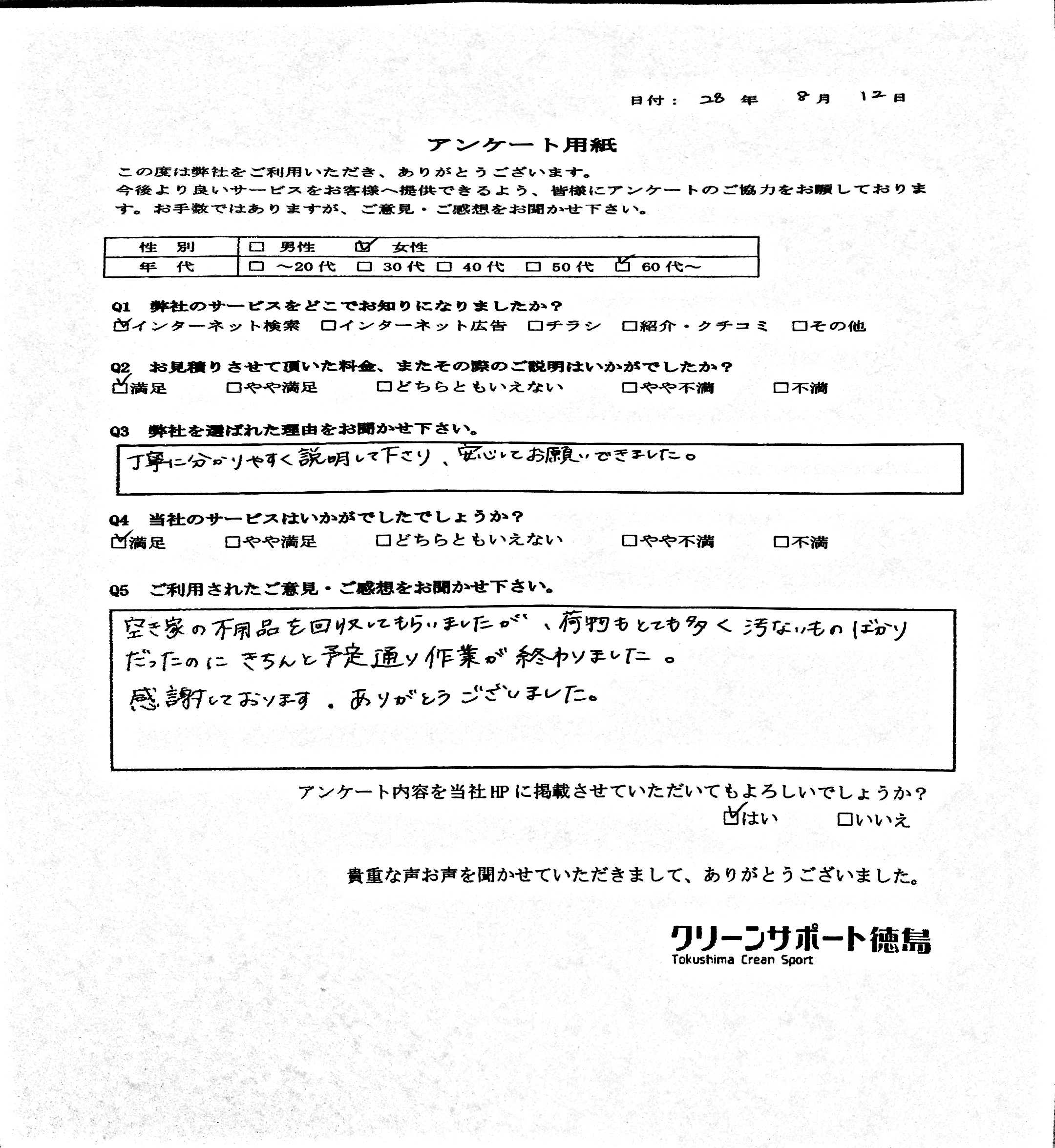

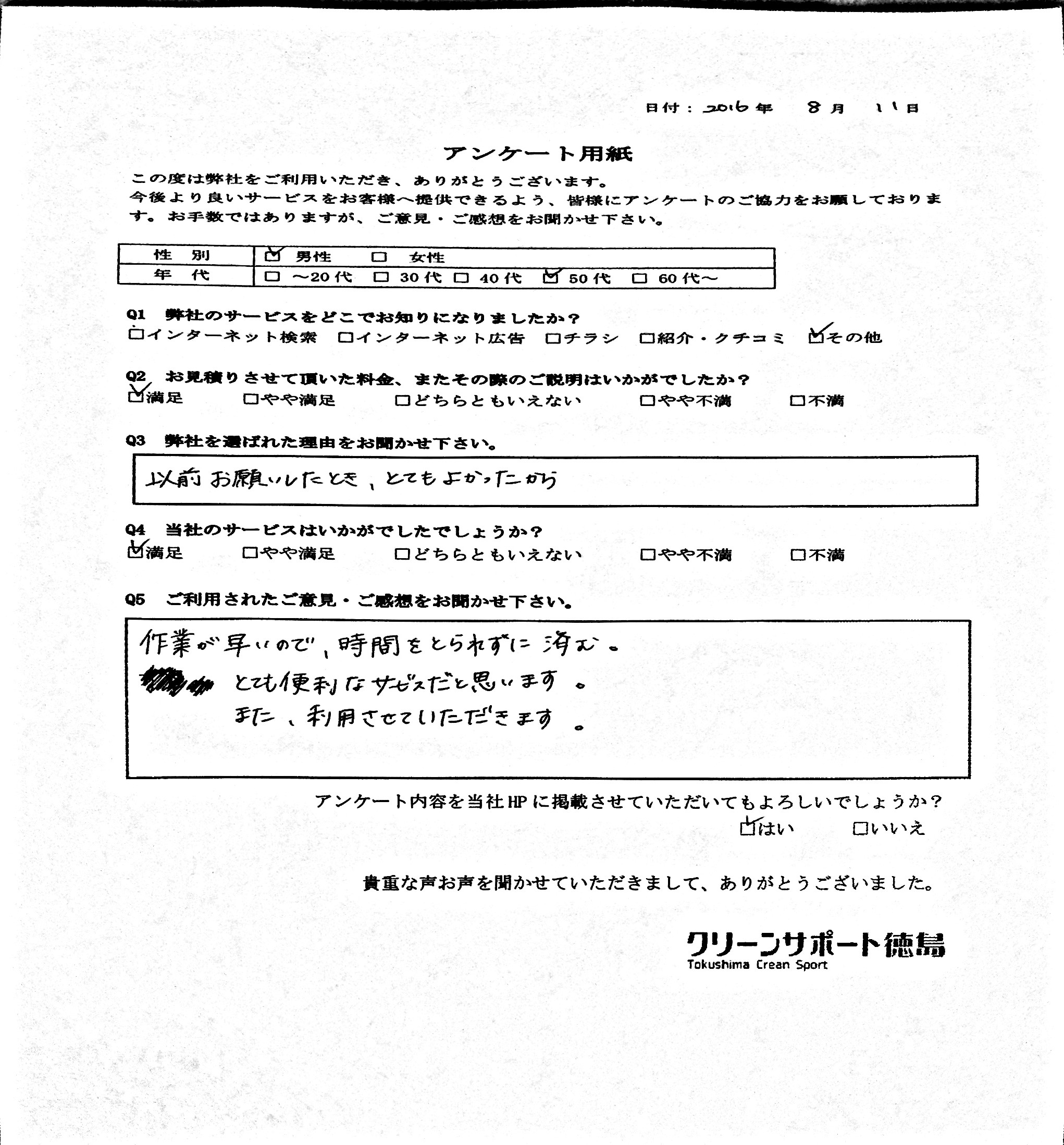

クリーンサポートでは、徳島県全域の不用品、引越し後の粗大ゴミなどの回収作業から、買取サービスも行っております。

損害賠償保険も加入済みだからもしもの時も安心!

未分類の不用品粗大ゴミ回収、買取りは任せて安心・安全なクリーンサポートにお任せください。