部屋や実家の片付けを業者に頼むとき、料金や信頼性が気になりますよね。特に「無料回収」と謳う業者には、追加費用や不法投棄などのトラブルも報告されています。本記事では、信頼できる業者を見極める方法を詳しく解説します。

信頼できる業者の基本条件

まずチェックしたいのが、下記の条件を満たすかどうかです。

- 法人登記されている

- 住所・連絡先が公式サイトに掲載されている

- 一般廃棄物収集運搬許可証や遺品整理士などの公的資格を保有

- 訪問見積もりを原則とし、明確な見積書を提示する

悪質業者は電話一本で見積もりOKとし、具体的な住所・許可証を公開していない場合がほとんどです。

見積もり時のチェック項目

見積もり時に確認すべきポイントは次の通りです。

- 訪問調査を必ず実施:電話だけで済ます業者は要注意です

- 料金項目が詳細:人件費・車両費・処分費・オプション込みかどうか

- 追加料金の条件が明示:階段・吊り作業や深夜対応などの追加リスクに備え

- キャンセルポリシーが明記:契約後にドタキャンしても高額なキャンセル料を取られずにすみます

口コミ・評判の見方

公式だけでなく、GoogleやSNSでも評価を調べましょう。

| チェックポイント | 具体例 |

|---|---|

| 具体的な悪口があるか | 「追加料金を請求された」「貴重品を処分された」など |

| 同じ内容のクレームが複数 | 連帯的に報告があると信頼性が高い |

| 業者からの返信有無 | 苦情に対し丁寧な対応が見られるか |

| 投稿者の信頼性 | レビュー多数の投稿者かどうかを確認 |

悪い口コミがあること自体は問題ではなく、対応の誠実さを確認しましょう。

悪質業者に多い兆候

悪質な片付け業者にはいくつかの共通した兆候があります。以下に注意すべき代表的なポイントを詳しく紹介します。

1. 極端に安すぎる料金を提示する

相場よりも著しく安い見積もりを提示してくる業者は要注意です。最初は安く見せかけて契約させ、作業後に「追加料金」として高額請求する手口がよくあります。特に電話一本で料金を即答する場合は、詳細を確認しないまま進めようとしている証拠です。

2. 見積書を出さない、あるいは口頭のみの説明

信頼できる業者は、作業内容・料金・日程・追加料金の有無などを明記した書面を必ず出します。口頭のみの説明や、契約書の提示を渋る業者は、トラブルの原因になりかねません。

3. 作業後に高額な追加料金を請求する

「想定外の量だった」「処分費が別途かかる」といった理由で、作業後に大幅な追加料金を請求されるケースがあります。事前に総額でいくらかかるか明確に提示されない場合は要注意です。

4. 作業がずさんで説明も曖昧

作業スタッフの態度が悪い、説明が雑、養生(保護シートなど)をしないといった場合、家財や建物に傷をつけられる恐れもあります。口コミサイトなどで評判を事前に確認しましょう。

5. 法人登録・許可証がない

産業廃棄物収集運搬の許可番号や古物商の許可がないまま営業している業者は、そもそも法令違反の可能性があります。許認可情報がホームページや名刺に記載されていない場合は必ず確認を。

6. 会社の所在地や代表者が曖昧

会社概要に住所や代表者名が書かれていない、もしくは私書箱やレンタルオフィスしか記載がない業者も注意が必要です。所在地が不明確な業者は、トラブル時に連絡が取れなくなるリスクがあります。

7. 強引な勧誘や即決を迫る

「今契約すれば特別価格」「今日中なら回収できる」といった即決を迫るような営業スタイルも悪質業者に多い特徴です。冷静に比較検討する時間を与えず、焦らせる手法には気をつけましょう。

8. 不法投棄を示唆するような言動

「うちは処分費がタダ」「まとめてどこかに捨てておく」など、処理方法が不明瞭な説明をする業者は、回収した品を不法に廃棄している可能性があります。不法投棄に関与すると依頼者側も罰則の対象になるため、慎重に判断する必要があります。

料金相場と費用内訳の目安

目安を知っておくことで不当に高額を防ぎます。

| 部屋タイプ | 目安費用 | 内訳の目安 |

|---|---|---|

| 1K | 1.5~3万円 | 作業1~2h+処分費 |

| 2DK | 5~10万円 | 作業数h+軽トラ+スタッフ2名 |

| 4LDK | 15~30万円 | 複数トラック+人員+クリーニング |

価格が相場外の場合、内訳や理由を必ず確認しましょう。

契約時の確認チェックリスト

最後の確認として、以下を念入りにチェックしてください。

- 契約書があるか(紙またはPDF)

- 解約・キャンセル規定の有無と条件

- 保険加入の有無(作業中の破損や事故に備える)

- 貴重品保護対策の有無(リスト記録など)

- オプションサービス(供養、清掃など)が明示されているか

トラブル回避のための対応術

- 見積もりは複数社に依頼し、比較する

- 訪問見積もり時に必ず立ち会う

- 作業中も定期的に確認し、不安は即伝える

- 不明点は書面で確認し、記録として残す

問題が発生した場合には消費生活センターや弁護士に相談することで早期解決につながります。

まとめ

業者選びでは、「住所・許可証・見積もりの明確さ・口コミの中身」をしっかり確認することが重要です。 電話一本で済ませようとする業者や、常識を超える安さは注意信号。 複数社比較し、信頼できる対応と契約内容をもとに安心して依頼しましょう。

FAQ

Q. 訪問見積もりなしの業者は本当に危険?

A. はい。家の状況によって費用が大きく変わるため、正確な対応には訪問が不可欠です。

Q. 契約書がなくても大丈夫?

A. 契約書がないとトラブル時に証明できず、非常にリスクが高いです。必ず書面で交わしましょう。

Q. 無料回収って本当に無料?

A. 「無料」は集荷費のみで、処分・人件費が後から請求されるケースが多いので要注意です。

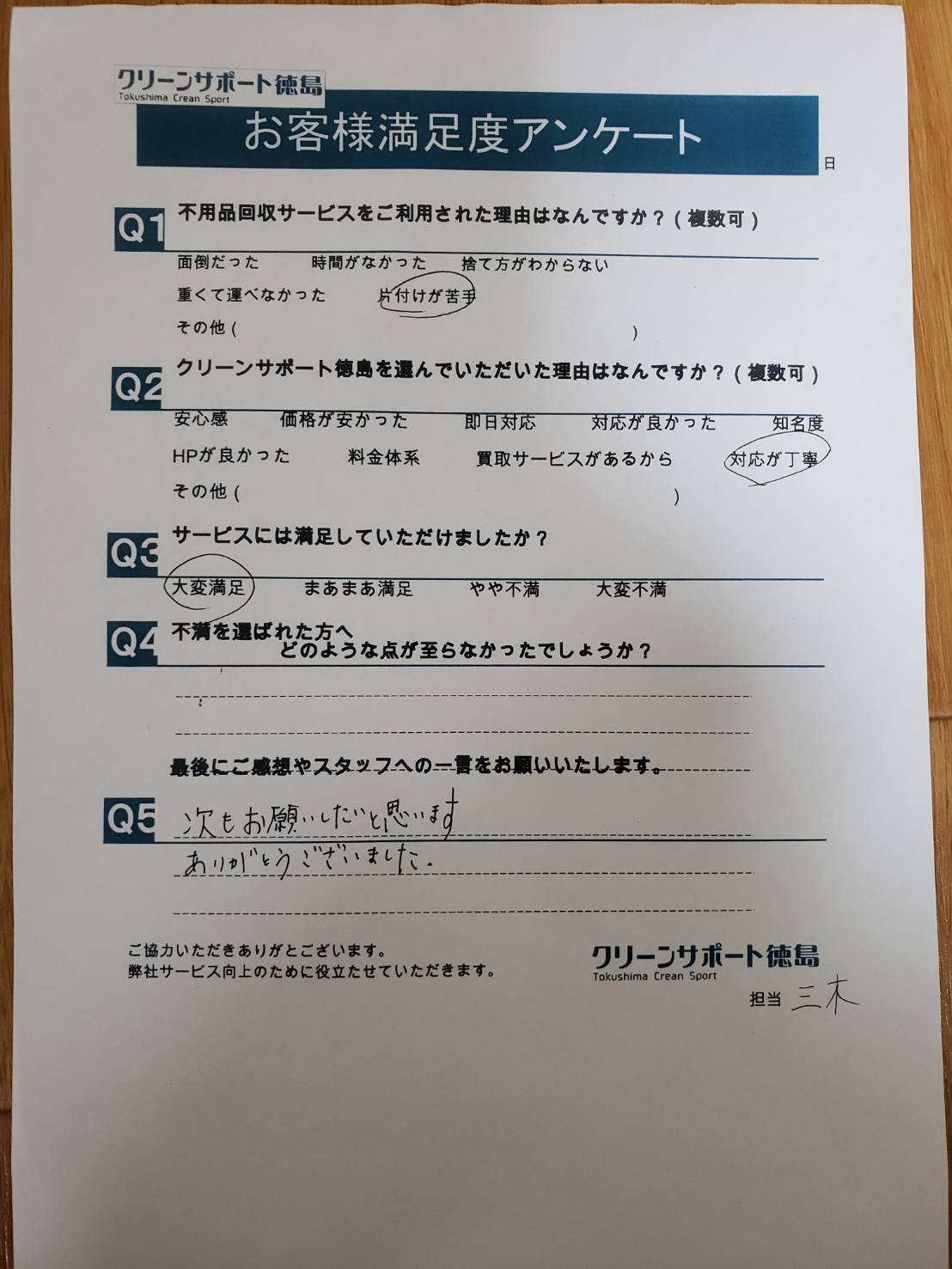

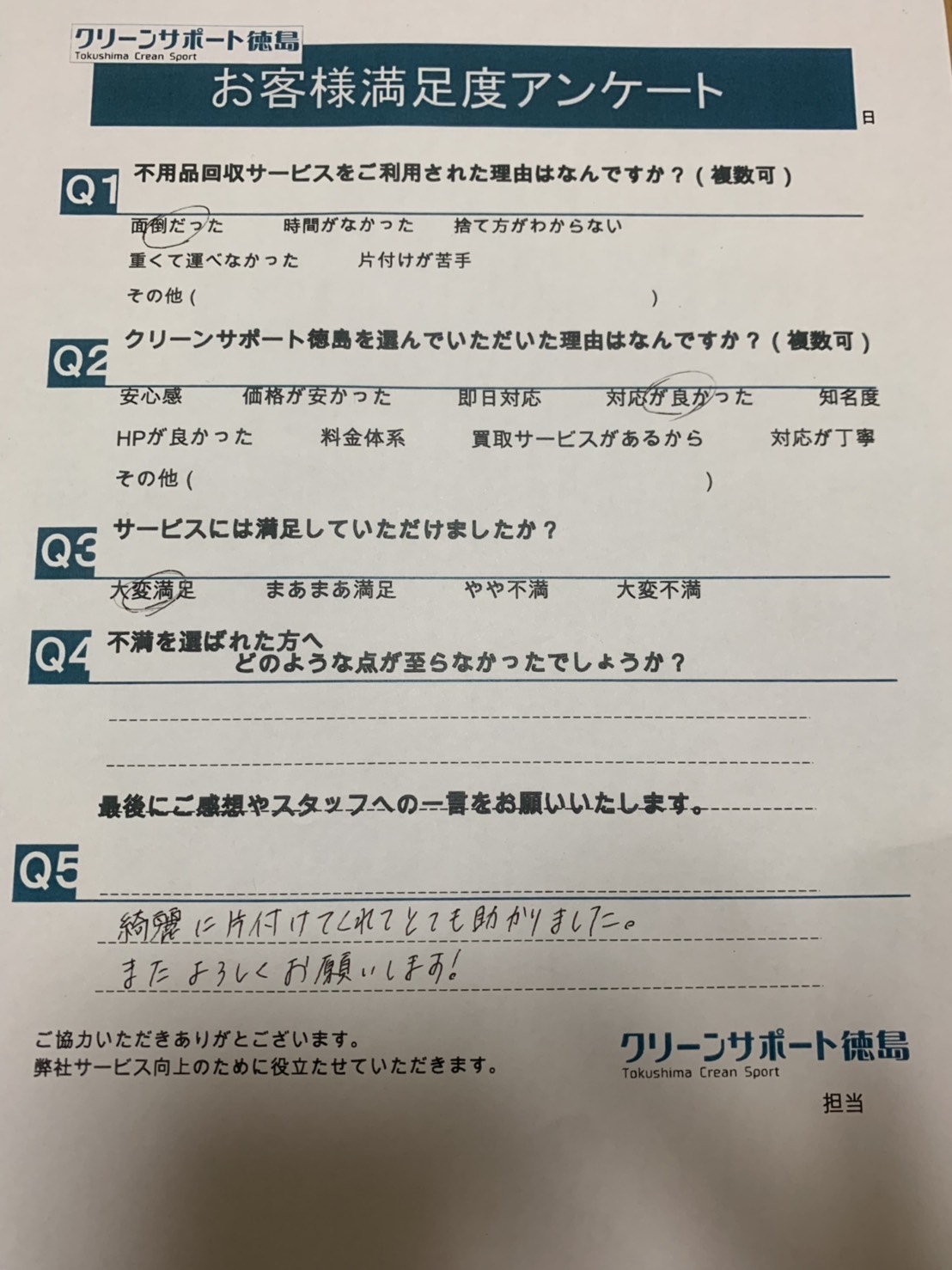

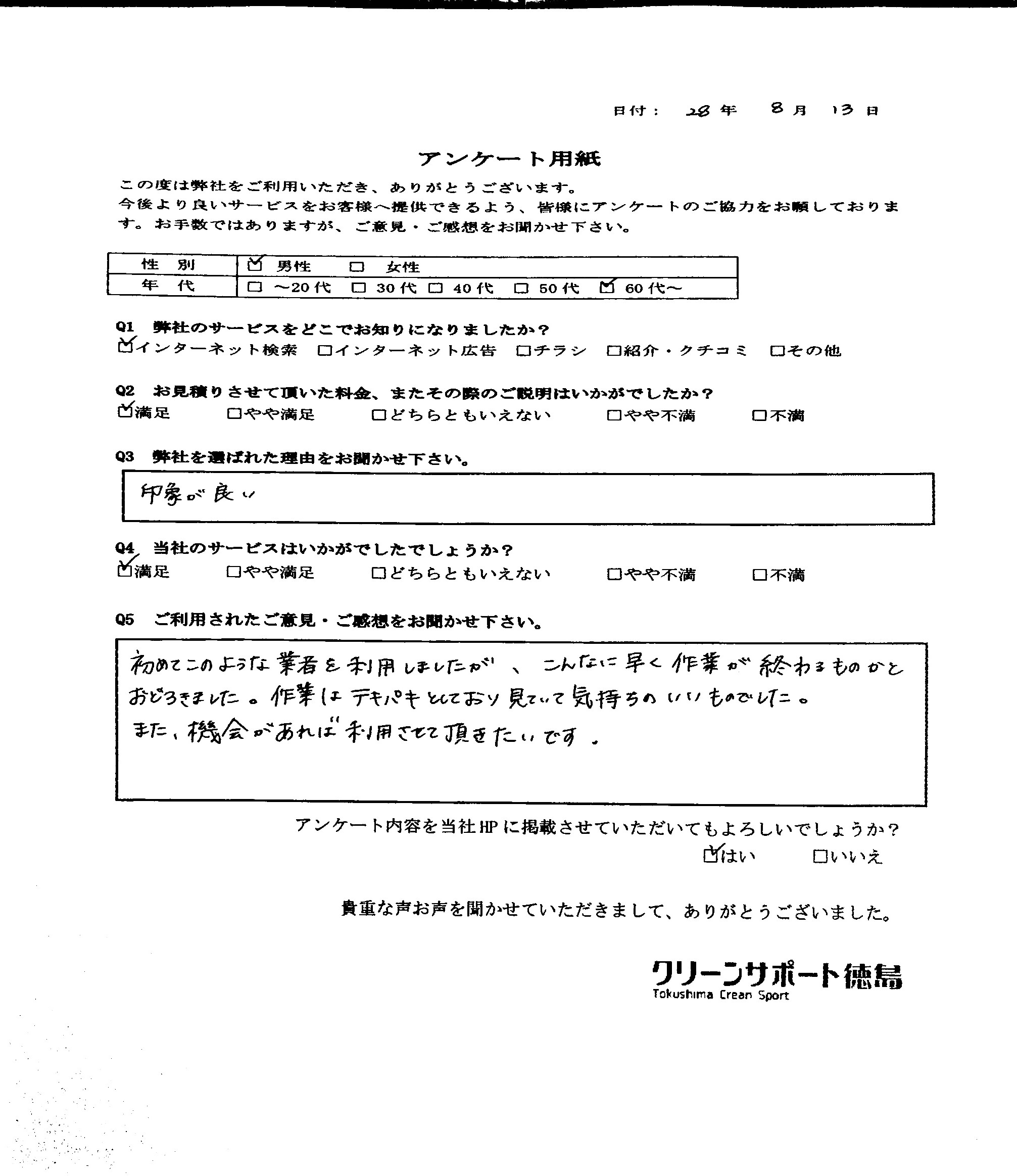

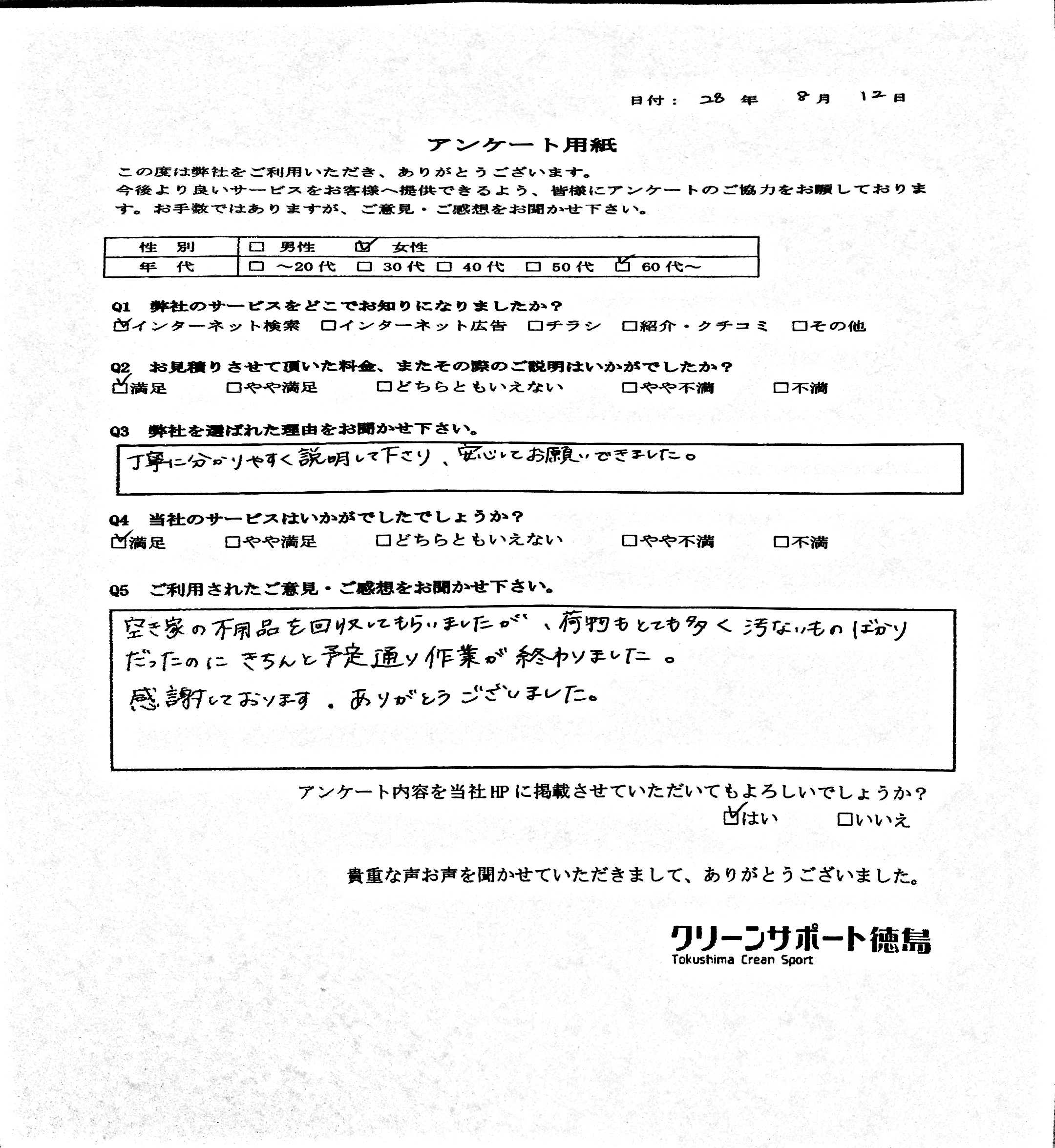

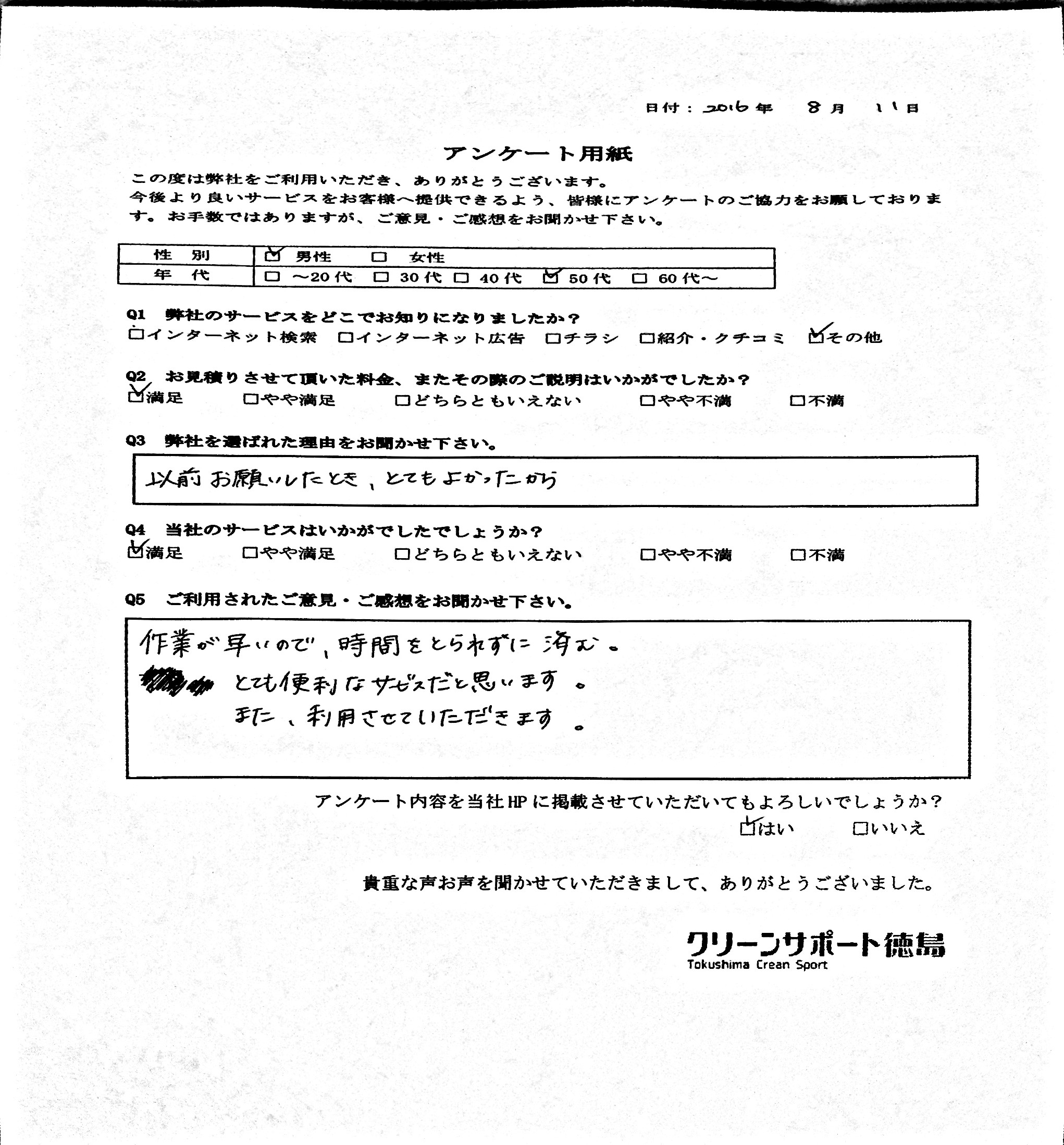

クリーンサポートでは、徳島県全域の不用品、引越し後の粗大ゴミなどの回収作業から、買取サービスも行っております。

損害賠償保険も加入済みだからもしもの時も安心!

未分類の不用品粗大ゴミ回収、買取りは任せて安心・安全なクリーンサポートにお任せください。