「片付けよう」と思っても、どこから手をつければいいかわからない。そんな経験はありませんか?自分一人では難しいと感じた時、頼れる存在が“片付けのプロ”です。本記事では、プロに片付けを依頼することで得られるメリットや、実際のビフォーアフター事例、依頼前に知っておきたい準備までを詳しく解説します。

片付けに対して苦手意識がある方や、片付けてもすぐにリバウンドしてしまうという悩みを抱えている方も、ぜひ最後まで読んでみてください。あなたの暮らしが変わるきっかけになるかもしれません。

プロに依頼するメリット

1. 客観的な視点で家全体を見直せる

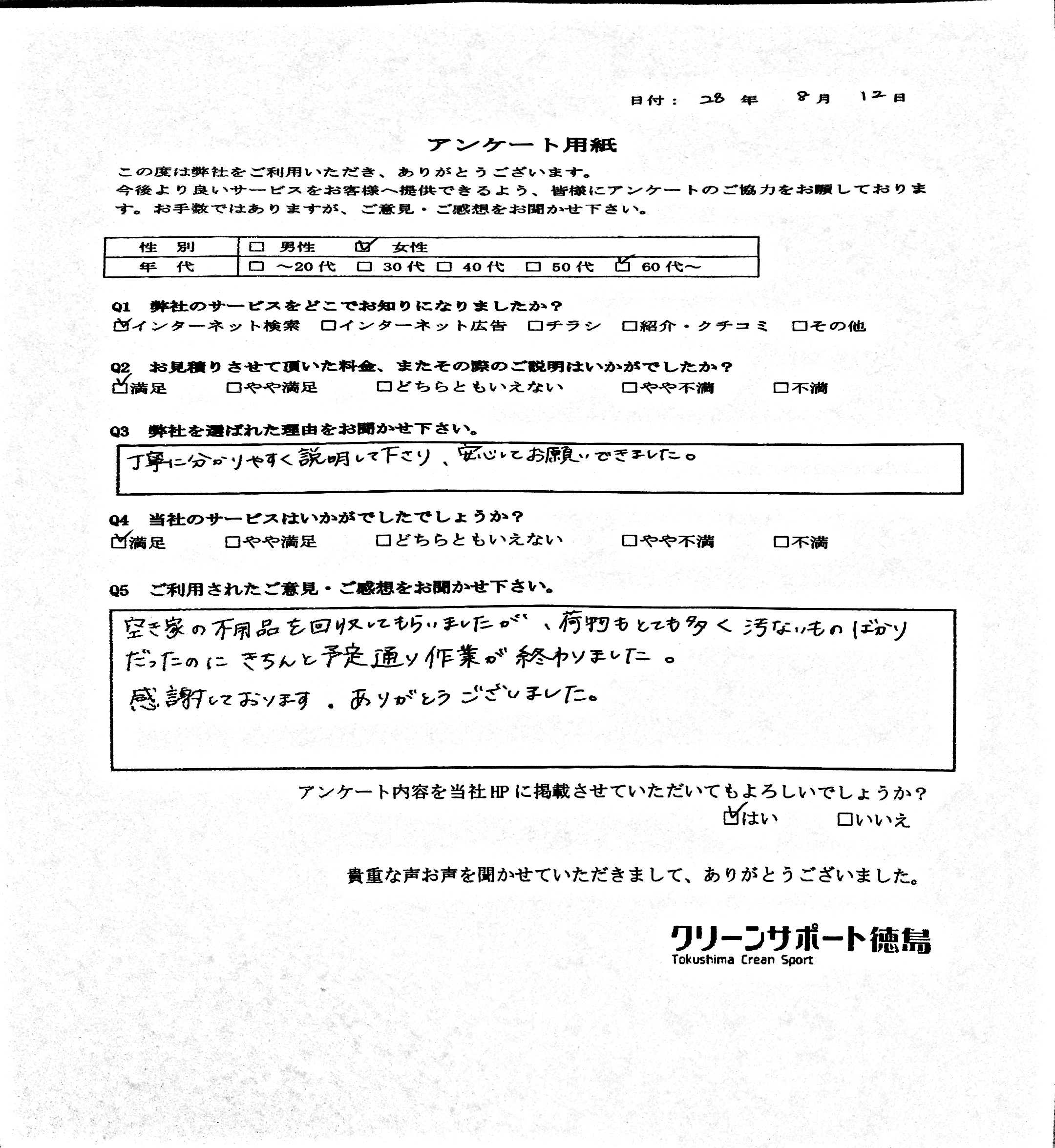

第三者の視点から、動線や収納のムダを的確に指摘してくれるのがプロの強みです。家族だからこそ見過ごしてしまうようなポイントを、プロは冷静に分析し、改善提案してくれます。

収納スペースの使い方や家具の配置まで提案してもらえることで、空間そのものの価値が向上します。

さらに、ライフスタイルや生活動線に合ったアドバイスを受けられるため、暮らしの“ストレス源”が自然と解消されていくのも大きなメリットです。

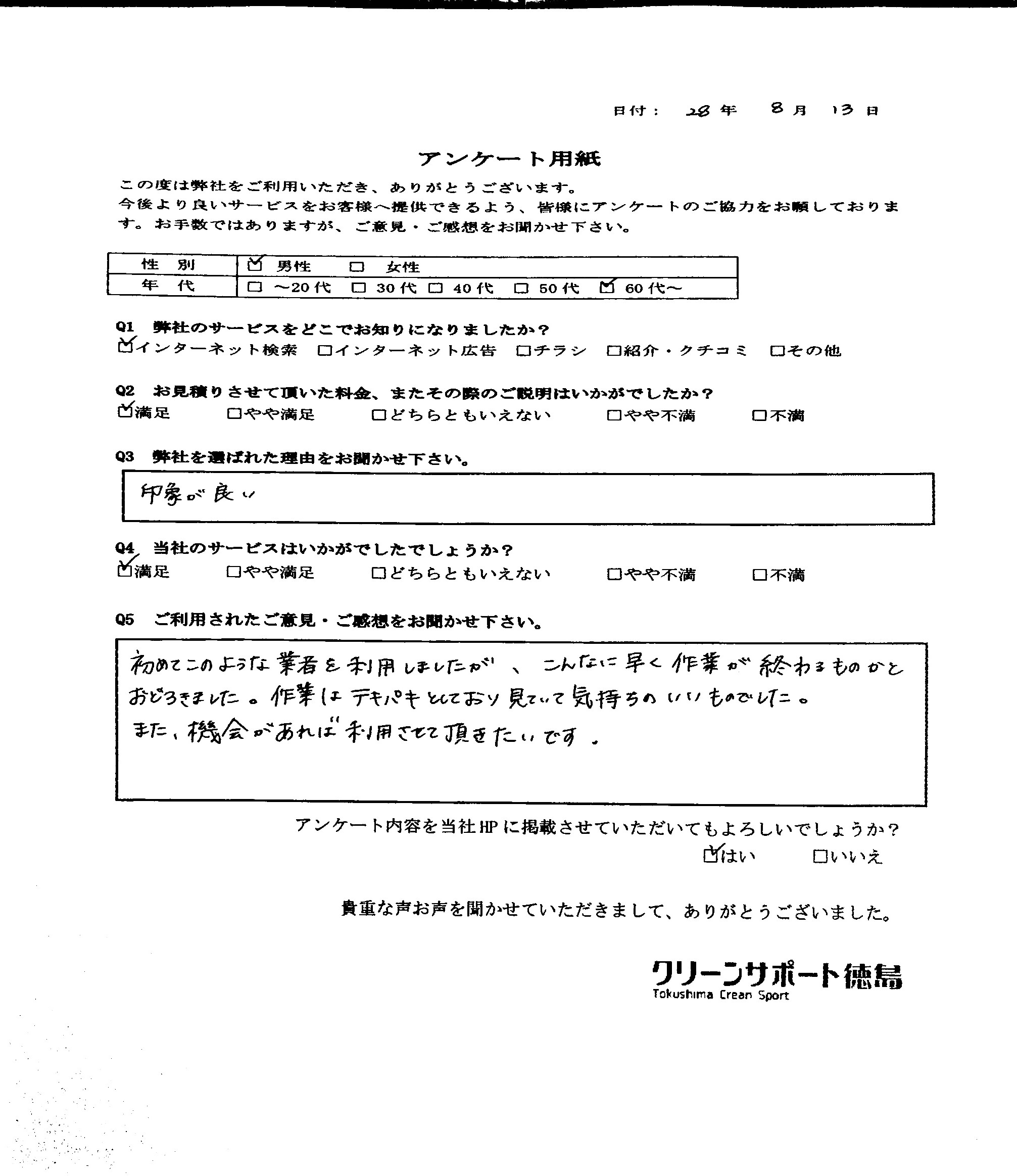

2. 短時間で効率的に作業が進む

プロは段取り力が高く、時間配分も明確。共働きや育児中で時間が取れない方でも、限られた時間で最大限の成果を得られます。状況に応じて臨機応変に対応してくれるため、思わぬトラブルにも柔軟に対応可能です。

3. リバウンドしない収納の仕組み化

片付け後の維持こそが重要。プロは、使いやすく戻しやすい仕組みを設計し、誰でも片付けが継続できる空間をつくってくれます。収納グッズの提案や定期的な見直しサービスなど、長期的なフォローも充実しています。

4. 家族間の片付けトラブルを避けられる

家族同士だと意見がぶつかりがちですが、第三者であるプロが間に入ることで、円滑に話が進みます。とくに「親の家を片付けたい」「子ども部屋がカオス」といった悩みに対して、冷静かつ配慮あるサポートが期待できます。

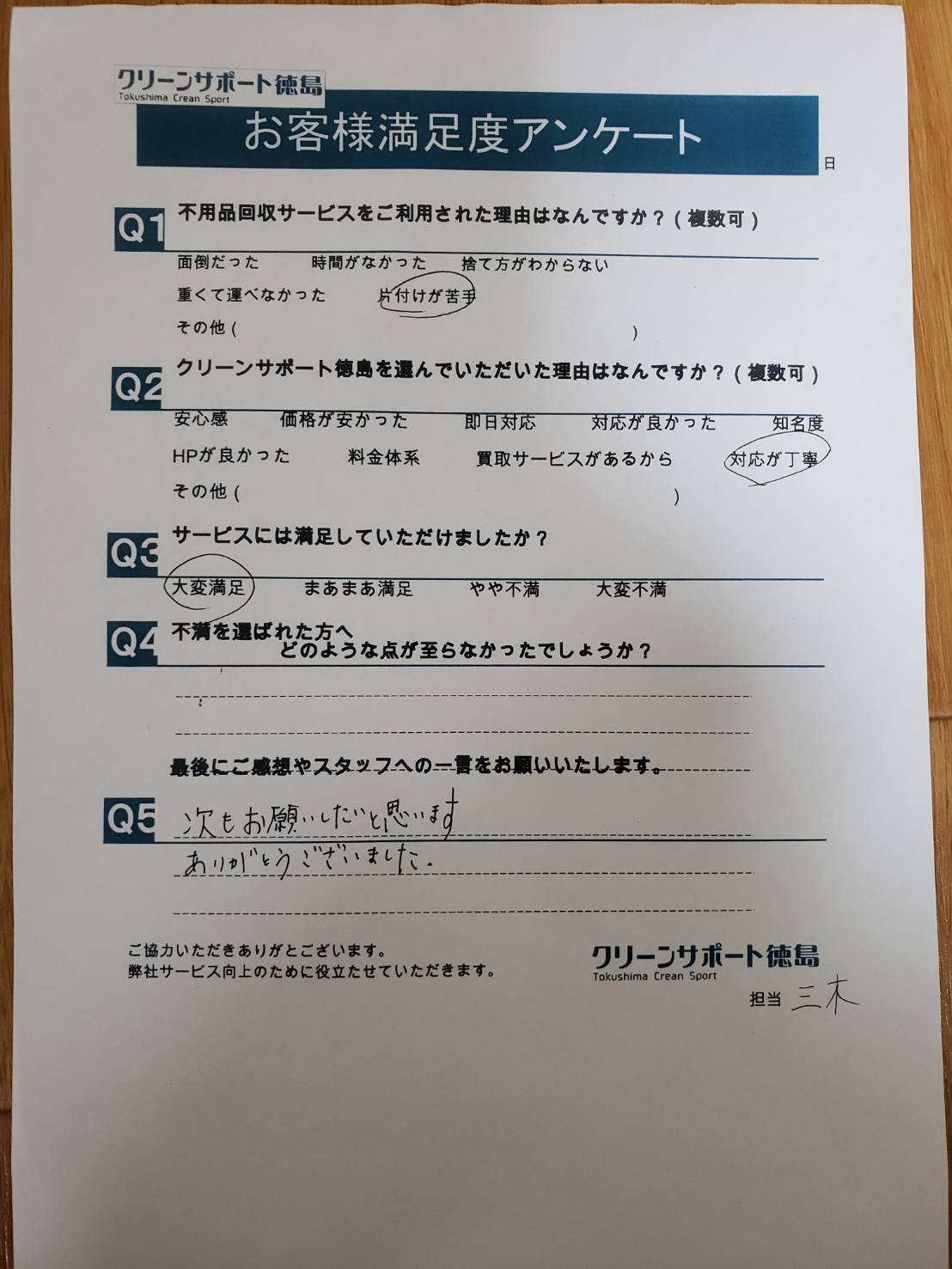

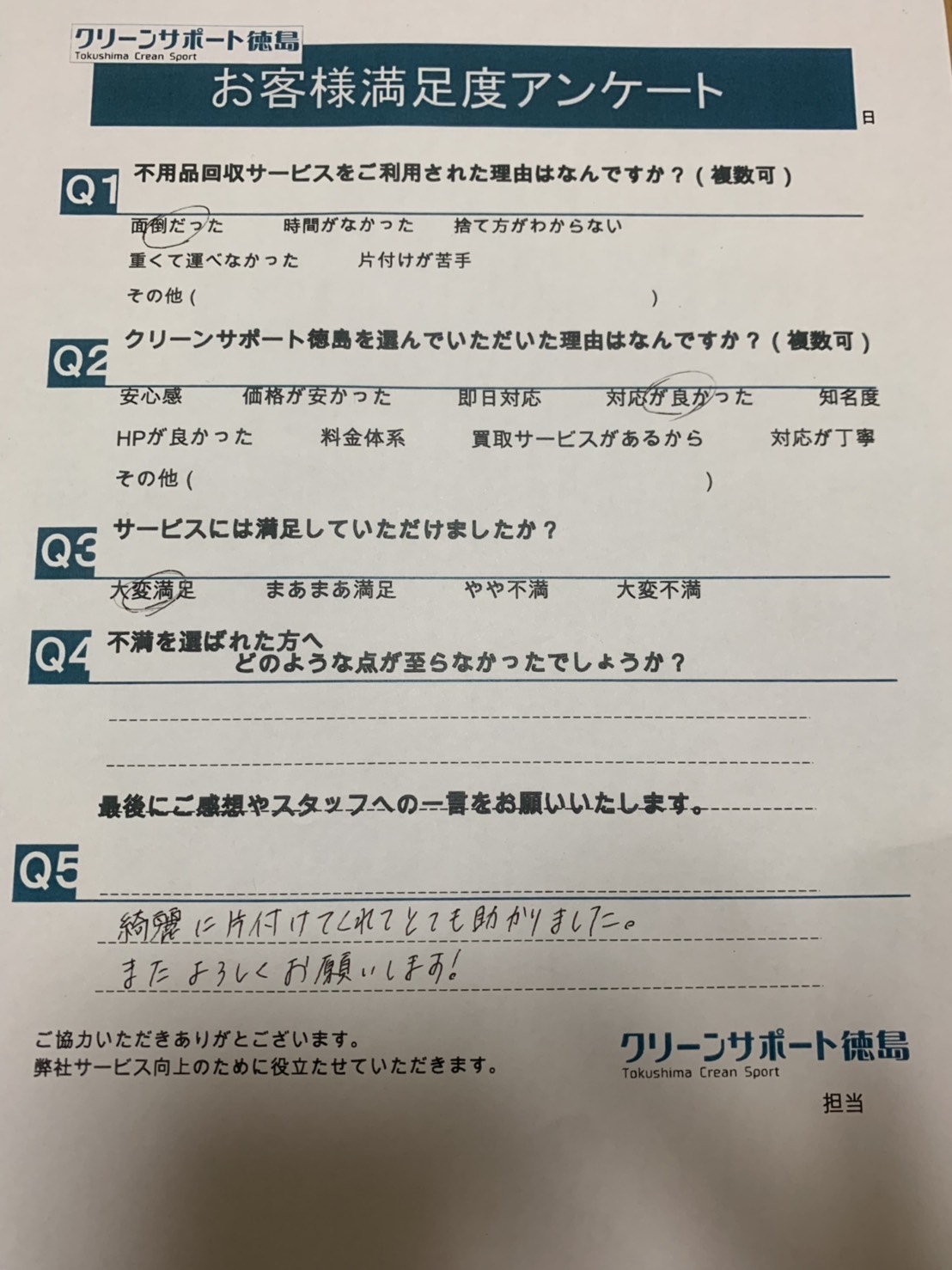

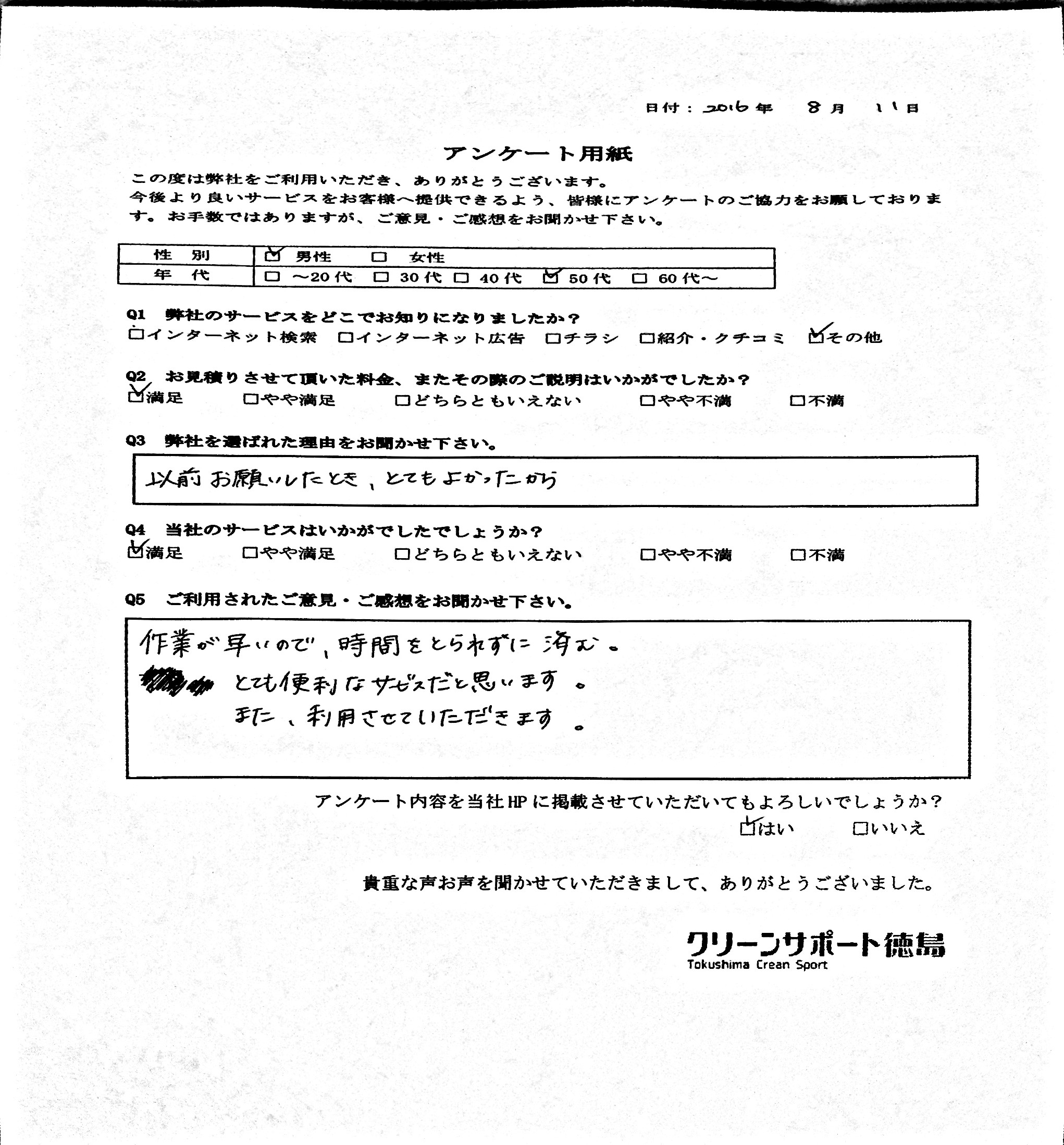

ビフォーアフター事例で見る変化

上記の写真は、台所の片付けをプロに依頼したケースです。物であふれていた空間が、短時間でスッキリとした空間に生まれ変わりました。配置まで見直すことで、動線も改善されています。作業前は歩くのも大変だった空間が、家族が集まりやすい快適な台所へと生まれ変わり、利用頻度も大幅に向上したとのことです。

この事例の依頼主は60代ご夫婦。定年後の生活をより快適に過ごすため、「モノが多くて疲れる」「掃除が大変」といった悩みからプロに依頼されました。作業時間は1日半で、不要品の処分と収納の見直し、家具の移動を実施。作業後は「本当に酢いだした当時のような空間になった」との感想もいただいています。

片付けのプロは、単にモノを減らすだけではなく、空間そのものの“使い心地”を整える視点で作業を行ってくれます。その結果、住まいの価値が上がるという嬉しい効果も期待できるのです。

プロに依頼するまでの準備

| 準備内容 | ポイント |

|---|

| 希望を明確にする | どの部屋をどうしたいのかを整理して伝える。ビフォー写真があるとより伝わりやすい。 |

| 家族と共有する | 同意が必要な場合は事前に話し合っておく。特に高齢の親世代には丁寧な説明が有効。 |

| スケジュールの確認 | 作業可能な日時を複数準備しておく。丸1日かかる場合もあるため余裕を持って。 |

| 貴重品の保管 | 現金や重要書類などは事前に安全な場所へ。作業中の紛失を防ぐための基本です。 |

まとめ

「何年も手をつけられなかった部屋が、一日で劇的に変わった」。それが、プロに依頼する最大の価値です。家が片付くことで、気持ちも整い、暮らしがグッと快適になります。片付けが終わったあと「もっと早く頼めばよかった」という声が非常に多く、満足度の高いサービスとして注目されています。

また、プロによる片付けは“モノの整理”だけでなく、“心の整理”にもつながります。モノが減ることで、思考もクリアになり、「こう暮らしたい」という理想の生活像がはっきりと見えてくる人も多いのです。

「自分で頑張ってきたけれど限界を感じる」「片付けで家族関係がギクシャクしている」「快適な空間で心機一転したい」そんな時こそ、プロに頼る価値があります。一度きりの依頼でも、一生の財産になる経験が得られるかもしれません。

FAQ

Q. 料金の目安はどれくらい?

A. 一般的には1部屋3〜5万円前後が多いですが、荷物の量や内容で変動します。複数社に見積もりを取ると安心です。

Q. 片付け後の維持が不安です。

A. アフターサポートや継続的な相談サービスを提供している業者も多くあります。定期的な点検サービスがある業者を選ぶのもおすすめです。

Q. 家族の理解が得られません。

A. カウンセリング付きの業者や、家族単位でのサポートに慣れたスタッフがいる会社もあります。事例紹介などを通じて、納得してもらいやすくなります。